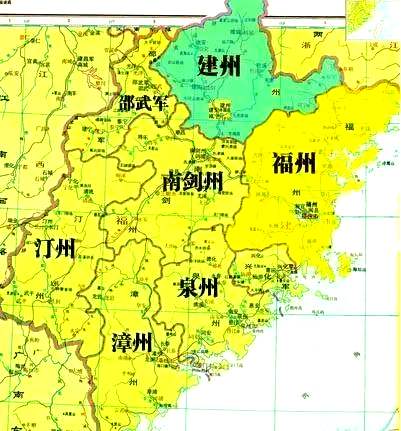

“福建”之名,源于唐代,取自“福州”与“建州”之首字,双城在历史上曾交替成为福建地区的首府,亦或并立为双首府。福州,位于福建东部沿海,闽江之畔,自古便是闽越土著的聚居之地。而建州,今称建瓯,坐落于福建北部山区建溪流域的交汇点,不仅是早期闽越人的聚居地,更见证了中原汉人入闽的历程,堪称历代中原王朝开拓福建的起点。战国末年,越王无诸在与楚国的交战中失利,辗转入闽,成为闽越王,并在今建瓯溪南覆船山下的无诸行宫驻留。

图:秦闽中郡

在秦朝,无诸的闽越王号被废除,取而代之的是设立闽中郡,其治所位于东冶。然而,这个行政单位并未真正进行实质性的行政管理,更类似于一个虚设的职位。至于东冶的具体位置,历史上一直存在争议,它可能位于福州附近,也可能在建州一带,甚至可能多次搬迁而无固定驻地。为简便起见,我们姑且将其标定在福州。

到了西汉初年,刘邦恢复了无诸的闽越王位。但随后,由于闽越民风剽悍,刘邦决定将闽越王族及其平民迁徙至江淮地区,导致闽越族逐渐衰落并最终与汉族融合。这种命运在之后的历代王朝中不断重演,闽越王族及其后裔往往因各种原因被强行迁徙至远离故土的长三角地区。

随着闽地的空虚,东汉政府在东冶旧地设立了侯官驻军进行镇守,并远属会稽南部都尉管辖。随着闽越遗民的逐渐增多,昭帝时期设立了冶县。到了东汉汉献帝建安元年(196年),会稽太守孙策攻占了侯官,废除了侯官都尉,并在其北地分设了建安(建瓯)、南平、汉兴(浦城)三县。这三个县名寓意着建安年间、南方平定和汉室复兴的期望。此外,侯官县也成为福建最早正式设立的四县之一。

自建安县设立以来,其后的建安郡、建州、建宁府等行政单位一直扮演着向外分地设县的重要角色。这一历史过程将在后续的篇章中详细叙述。在建安八年(203年),孙策命令贺齐进军建安,平定了三县的暴乱,并在建安县设立了南部都尉府。同时,为了更好地管理桐乡地区,还析置了建平县(今建阳)。至此,建安县(建瓯)开始崭露头角,逐渐成为全闽的经济政治中心。

图:东汉南部都尉(治建安)

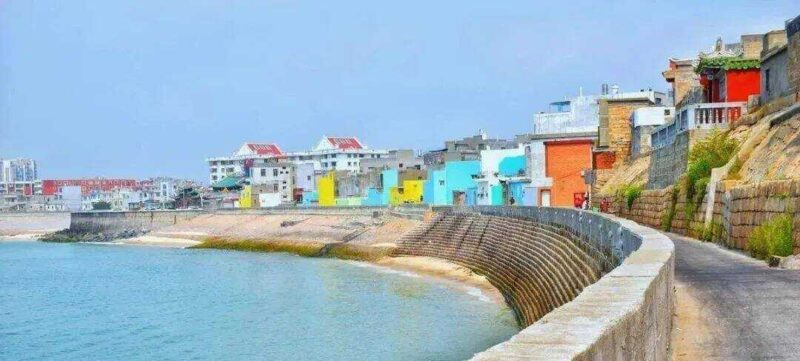

在东汉末年,福建五县(包括建安、南平、汉兴、建安郡、建州等)的设立标志着福建的开发进入了新阶段。这些县治都位于闽江沿岸,显示出汉人沿着闽江深入福建的开发路线。这些地点不仅都是闽江支流的交汇点,还是入海口,地理位置优越。

这五县主要分布在福建的北部和东部,而西南部地区此时尚未被汉人开发。其中,建安县因其地理位置居中且地形条件优越,被选为南部都尉府的驻地,负责统管福建全境。至今,建瓯市仍保留着一处名为都尉坪的历史遗迹,该地名见证了南部都尉府的辉煌历史。后来,这里还曾作为五代时期殷国和闽国皇宫的所在地,更名为都御坪,更是彰显了其重要的历史地位。

图:三国吴建安郡(治建安)

在三国吴景帝时期,随着闽地人口的持续增长,建安县的校乡被划分为邵武县,同时设立了绥安(涵盖今泰宁、建宁县)和将乐县等新县治。随后,南部都尉府被撤销,其辖区被置为建安郡,涵盖了建安(即今建瓯)、侯官(今福州)、建平(今建阳)、吴兴(今浦城)、东平、将乐、邵武、绥安(今泰宁、建宁)、南平以及东安(今同安、南安)等十个县,基本覆盖了福建的全境。

在这一历史时期,建安郡和建安县的设立标志着福建正式进入了区域行政的二级体系,建安郡也因此成为了福建历史上的首个省城。同时,这里还发展成为了吴国的重要造船基地之一,见证了福建在古代的繁荣与发展。

图:西晋建安郡、晋安郡(治侯官)

西晋时期,建安郡的侯官县与东安二县被划出,共同设立了晋安郡,其治所设在侯官县(即今福州)。此外,晋安郡还新设了八县,使得闽地的郡县数量进一步增加。同时,建安郡也进行了调整,分领了建安七县,而晋安郡则分领了原先的八县。这一时期,标志着“建州”和“福州”开始了首次的南北分治,也预示着早期福建两大区域的初步形成。

图:南朝建安郡、晋安郡、梁安郡(治南安)

在南朝陈光大年间,晋安郡的部分地区被划出,新设立了南安郡,其治所位于今南安县丰州镇,这标志着闽南地区的正式分立。此后,福建逐渐形成了闽北、闽东、闽南三大区域。为了满足陈宝应的愿望,陈武帝特别设立了“闽州”,并以晋安郡的侯官县(今福州)为治所,统领建安、晋安、南安三郡。这一举措使得闽地的行政中心从“建州”转移到了“福州”。

然而,在陈文帝天嘉三年,晋安郡的陈宝应发动叛乱,攻打建安郡城,建安郡太守萧乾英勇抵抗,但最终未能抵挡。五年后,陈军入闽援救建安,剿灭陈宝应,重新夺回建安郡,并攻打晋安郡,完全收复了闽地。此后,建安郡守被升为五兵尚书,并将闽州州治迁回建安县,这标志着闽州的行政中心再次从“福州”迁回“建州”。

图:隋建安郡(治侯官)

在隋军南征攻打陈国的过程中,建安郡遭受了严重打击,最终城破。由于南朝时期州郡县设置过多,隋朝统一后决定裁撤。隋文帝下令废除建安郡和南安郡,并将闽州州治从建安县迁至侯官县,改名为泉州。随后,泉州又被改回闽州。最终,闽州被废除,重新设立建安郡,侯官县更名为闽县,建安郡的治所也迁至闽县(今福州),而原本的建安郡城则被废为属县。这一特殊情况反映出隋军攻陈时,建安郡城遭受的重创之深。

尽管建安地处中原王朝附近,开发较早,但在改朝换代之际,它却首当其冲地受到了重创。历史总是惊人的相似,千年之后,这一幕再次上演。此时,福建全境仅剩建安一郡,下辖闽、建安、南安、龙溪四县。

图:唐天宝长乐六郡建安郡、长乐郡

在唐代,行政区划经历了一系列变革。唐初,郡县制被废除,改为州县制,以州领县。高祖武德四年(621),建安郡治被迁回建安县,并改建安郡为建州,下辖建安(今建瓯)、闽县(今福州)、唐兴(今浦城)、建阳、将乐、绥城(今建宁,泰宁)六县。

建州成为唐代福建设立的第一个州,也是面积最大的一个州。福州曾一度被建州所辖,而建安县则成为福建北半部的政治中心。然而,武德六年(623),泉州(即今福州市)被重新设立,这导致了泉州和福州的名称混淆。

随后,垂拱二年(689)又从泉州(今福州)南部分出新设漳州。景云二年(711),泉州(今福州)被改为闽州,并在闽南新设泉州。此时,建州辖建安、唐兴(今浦城)、邵武、沙县、将乐、建阳六县。同时,泉州都督府也被改为闽州都督府,统辖闽、泉、建、漳、潮五州。

到了天宝年间,玄宗下令将“天下诸州改郡”,恢复郡县二级政区制。长乐经略使被置于长乐郡(今福州),兼任长乐郡、建安郡、清源郡、漳浦郡、临汀郡和潮阳郡六郡的边防军事长官。

这一系列行政变革后,福建的政治中心从“建州”转移到了“福州”,福州也因此正式确立了福建“省府”的地位。而“建州”则在随后的漫长岁月里,多数时候作为福建的第二“省府”存在。

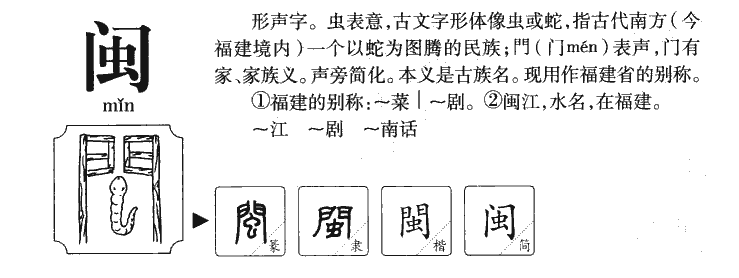

唐开元十三年(725),闽州被更名为福州,这是“福建”的“福”字首次出现在历史记载中。到了开元二十一年(733),为加强对福建地区的统治,特别设立了“福建经略使”,这是“福建”一词正式诞生的标志。此后,这一名称一直沿用至今,成为闽地的官方统称。

在此期间,福建防御使、福建节度使以及福建观察使等职位相继设立。福建观察使负责管辖福、建、泉、漳、汀五州,共计二十四县。这五州也成为了后来传统的福建五州,即福、建、泉、漳、汀,这一格局一直延续至今。

唐末五代时期,天下局势动荡不安,王绪等人率军进入福建,随后,王审知的子孙在福建建立了闽国,并将福州作为都城。到了后梁开平三年(909年),王审知被册封为闽主,同时,福州被升格为长乐府,此外,还保留了建州、泉州、漳州和汀州等行政区划。

在唐宋的历史中,通常只有都城或陪都所在的地方才会被提升为府。自玄宗以后,皇帝驻跸之地均会升为府,其地位相较于州更为尊贵。值得一提的是,福州是福建地区首个升为府的州,而建州则是中原王朝在福建地区首个升为府的州。

五代后晋时期,王审知之子王延政被封为建州建安镇安军,后改封为富沙王。此后,闽主与富沙王之间展开了激烈的争斗。到了后晋天福八年(943年),富沙王王延政在建州自立为帝,国号改为大殷,福建因此出现了第二个首都——建州,形成了“福”“建”南北对峙的格局。

在王延政定都建州后,他进行了行政区划的调整,将建州将乐县改为镛州,延平镇改为镡州(今南平市延平区)。这是南平设县以来首次成为州治,尽管它仍然隶属于建州管辖。这一调整显示了南平在地理位置上的重要性,特别是由于其地处险要、紧邻福州,甚至被视为建州的前线。

然而,历史的变迁往往出人意料。一千年后的今天,南平已经发展成为了闽北地区的首府。而在那个时代,福建的中心又暂时地回到了建州,大殷国再次更名为大闽国,闽王也复称闽王,以建州为都城,福州为东都,共同管辖福建全境的福、建、泉、漳、镛(今将乐)、镡州(今南平)六州。

闽王延政在天德三年(945年)向南唐投降,闽国随之灭亡。南唐随之占领了建州、剑州和汀州,并在建州设立了永安节度使。同时,镛州被降为将乐县,而镡州则更名为剑州(即今南平)。此外,吴越占领了福州,并设立了彰武节度使。留从效则占据了泉州和南州,并在泉州置清源节度使。这一系列事件导致福建再次被三分天下。

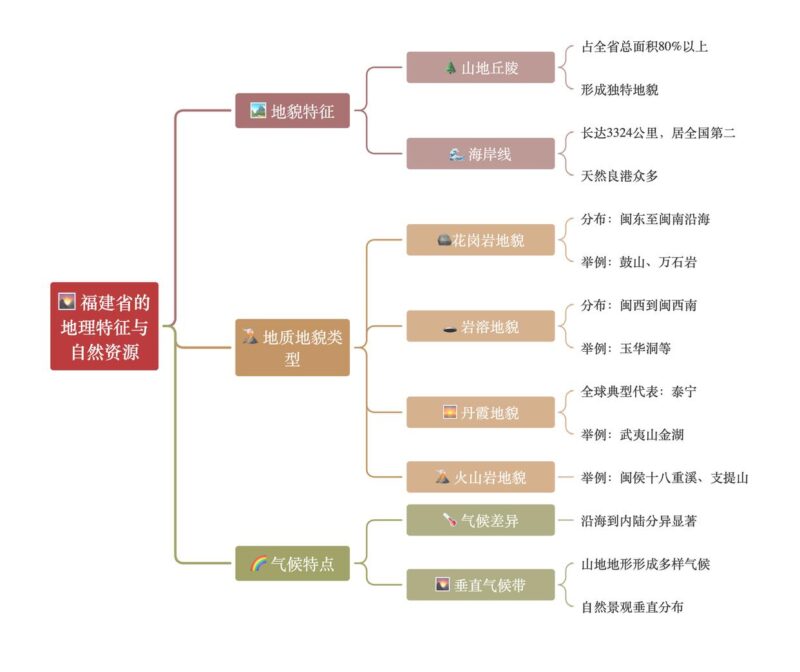

图:北宋福建路

北宋时期,福建路得以设立,标志着该地区行政地位的提升。建州成为转运使与提举常平司的驻地,同时,这里还设立了全国四大官方铸币场之一的建州丰国监,彰显了其重要的经济地位。福州则设有提点刑狱使和帅司,与建州共同构成了福建的“双省会”格局。

随着宋代福建城市的增多与发展,建州也新设了多个县,进一步扩大了其行政区域。在北宋太祖开宝八年(975)平定南唐后,建州的名字得以恢复,显示了其在区域政治中的地位。

太平兴国五年(980),邵武、归化、建宁三县的割出,新设了邵武军,这一举措奠定了闽中西北部三个二级行政单位的基础,为后来的区划奠定了基石。此外,殷国时期增设的剑州(宋时改为南剑州,即今南平)也进一步巩固了这一地区的行政格局。

在太宗端拱元年(988),建安县被设置为建宁军节度使的驻地,统辖闽北部西部七县,加强了中央对这一区域的管控。随后,淳化五年(994)于建州崇安场新设了崇安县(今武夷山市),进一步丰富了福建的行政版图。

真宗咸平三年(1000),关隶县(今政和县)从建安县割出,显示了区域内部的经济与文化交流在不断增强。而在英宗治平三年(1066),建安县分置出瓯宁县,这一举措不仅标志着“建瓯”的“瓯”字首次出现,也进一步细化了福建的行政划分。

此时,建宁军辖有建安、建阳、浦城、松溪、崇安(今武夷山)、瓯宁、关隶(今政和)七县,显示了其在区域内的政治与经济地位。然而,在熙宁三年(1070),瓯宁县又被并入建安县,这或许是由于区域调整或行政精简的需要。但到了元祐四年(1089),瓯宁县再次被分置出来,进一步证明了该地区行政调整的复杂性。

图:南宋福建路

在南宋绍兴二十三年(1153年),由于宋孝宗的潜邸位于建州,这一地位得到了提升,建州被升格为建宁府。这标志着建宁府成为福建设立的第一个府,并且这一地位在之后的民国时期都得以保持,成为福建设立时间最长的府,同时也是全国设府历史最悠久的城市之一。其辖境大致相当于现今福建北部的建瓯以北的建溪流域,以及周宁、寿宁两县。

自此,福建设有建宁府,再加上福、泉、漳、汀、南剑(今南平)五州,以及邵武、兴化二州,统称为“八闽”,即福建的别称。“八闽”的名称由此正式诞生,而建宁府则作为八闽的首府,地位显赫。

在南宋高宗建炎二年(1128年),建州发生了叶侬的叛乱,建州治所不得不往北迁至建阳县,但不久后便恢复了原状。四年后,建州又发生了范汝为的起义,这次建州治所更是远迁至崇安县,但同样在不久后也恢复了原状。绍兴二年(1132年),韩世忠率兵攻打建州,并企图屠城,幸好李纲及时救援,才避免了城池的沦陷。

图:元代福建行省

在元朝至元十五年(1278年),福建行省得以设立,其治所位于福州。然而,到了十六年,泉州又增置了泉州行省,使得福建的行政区域划分变得更为复杂。到了十七年,为了统一管理,这两大行省最终合并,仍称为福建行省,但其治所迁移至泉州,这标志着泉州首次被任命为省会。到了至正十六年(1356年),福建道宣慰使司都元帅府又被改置为福建行省,进一步证%

声明:本内容图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

文章来源 坤师 https://www.china8m.com/37202.html

暂无评论,你要说点什么吗?