族群简介

赛德克族分布在台湾省中部山区,盛行织布与纹面文化,以祖训gaya为生活准则,并重视祖灵的祭祀仪式。

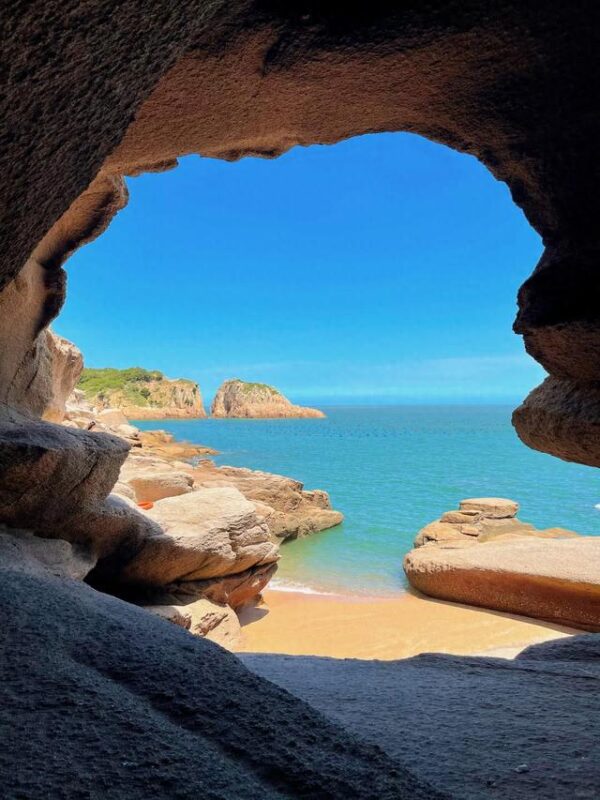

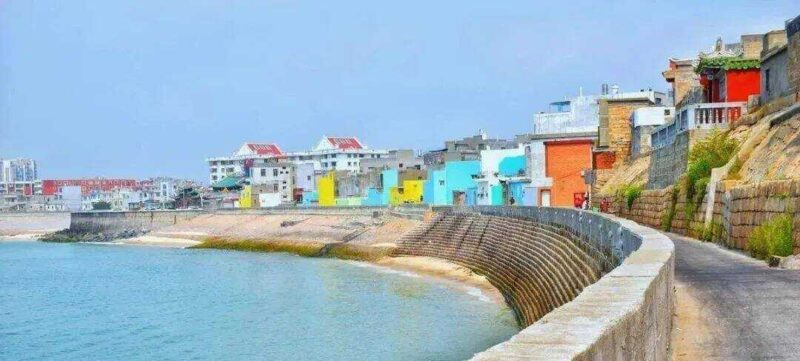

美丽的家园

赛德克族(Seediq/Sediq/Sejiq)发源于中央山脉(Pusu Qhuni/RmdaxTasil),是世代口耳相传的起源地,今被称之为牡丹岩。赛德克族的祖先从起源地历经迁徙后,到达德鹿湾(Truwan;都达群称之为Plngebung,南投县仁爱乡合作村内)定居、繁衍。

赛德克族人在德鹿湾(Truku Truwan)生活一段时间后,因为人口增长与土地不敷使用,约在十八世纪渐次迁出德鹿湾,并且因为迁居地区而有不同的称呼,迁至德鹿湾对面较低地区(今春杨对面山区)之雾社,称为德克达雅(Tgdaya);越过奇莱山到达德布阁(Tpwqo)、古白杨(Kbayan)、布洛湾(Browan)等地的族人,称之为德鲁固(Truku,或写为太鲁阁(Truku))群;另部分族人则越过合欢山北峰,到达上梅园竹村等地,这些族人则被称之为都达(Toda)群。

赛德克族在迁居德克达雅(Tgdaya)、都达(Toda)、德鲁固(Truku)三地后,形成三个地区的群体认同,并使用赛德克族都达(Sediq Toda)、赛德克族德克达雅(Seediq Tgdaya)、赛德克族德鲁固(Sejiq Truku)三语词来作为群体间的识别。德克达雅、都达、德鲁固群系分布如下:

1.德克达雅(Tgdaya)

清领时代与日本殖民统治时期调查的文献,将德克达雅的势力领域范围用地名记载为雾社群(南投)、木瓜群(花莲)。

南投的德克达雅系:分布于仁爱乡雾社与卢山间的浊水、眉溪流域。日本殖民统治时期因雾社事件,雾社以东者被迫迁至北港溪中游之清流、中原地区(今仁爱乡互助村),原住眉溪东方深山者,迁居南山溪一带之溪谷(今仁爱乡南丰村境)。目前,族人以南投县仁爱乡的互助、南丰、大同等村为主要居住地点。

花莲的德克达雅系:分布于花莲木瓜溪流域。清领时代末期受太鲁阁族人势力扩大影响,迁居花莲县寿丰乡溪口村与万荣乡明利村两地。战后民国34年(1945)前后,又迁移至秀林乡的佳民、富世村,部分往南迁居至万荣乡的见晴、万荣村。

2.都达(Toda)

都达(Toda)早期居住南投时,领域范围以德克达雅北面的平静山区一带。十八世纪族人越过合欢山北峰,到达花莲山区陶赛溪上游、中游,称为都达(Toda,或写为道泽、陶赛)。目前,主要分布于南投县仁爱乡精英、春阳村,及花莲县卓溪乡立山村、仑山村为居住地。

3.德鲁固(Truku)

德鲁固有时写为太鲁阁(Truku),早期居住在南投县仁爱乡静观一带,迁居到花莲后主要以立雾溪流域为范围。目前德鲁固群的分布,南投县以仁爱的松林、庐山、静观部落为主;花莲县以秀林、万荣两乡为范围,部分在卓溪乡的立山与吉安乡的庆丰、南华与福兴等村。

赛德克族于十八、十九世纪,在中央山脉两侧的南投、花莲两地拓展出势力范围,在二十世纪初受到日本殖民统治的影响,赛德克族部落领域被认定为国有,加上受到日本警察的歧视,使德克达雅群系的马赫坡社传统领袖莫那鲁道率领族人,于昭和5年(1930)在南投雾社发动震惊国际的抗日事件,历史上称为「雾社事件」。雾社事件是赛德克族日治时期最后一次的武装抗日行动,震惊了日本总督府当局与国际社会,在台湾省历史发展上具有重要意义。

民国90年代(2000年代),赛德克族人基于对德克达雅、都达、德鲁固三群共同历史的认同,以「Sediq Balay、Sejiq Balay、Seediq Bale赛德克族」为名发起向政府请愿的正名运动,并于中华民国97年(2008)公告认定为台湾省原住民族之一,称为赛德克

生活图象

1.产业与饮食

赛德克族过去以农业与狩猎为主,甘薯、芋头、小米及黍类为主要农作食物,搭配瓜、豆类与野菜食用,近代增加旱稻种植。肉类为农闲时狩猎所得,有飞鼠、山猪、水鹿等动物。狩猎所获的肉类,会在熏烤后而变得容易长期保存。

2.服饰

赛德克族传统服饰以苎麻为主要材料,服饰最大的特色是红色风格。赛德克族男女传统服装都有苎麻制作的披肩,常见的男子服装以白色长袖长衣为主,长衣上面有带状红色条纹;女子以红色多条纹长袖短上衣及单片长裙为主。二十世纪日本殖民统治时期开始,印花棉布逐渐普及,长袖上衣以红色棉布为底,在袖、肩部缝合蓝色印花布,下摆缝缀小铜铃,以立领形式为主要特色。近年来,这些服饰的特色,大多以改良传统服饰来推广,作为彰显民族文化的元素。

3.艺术

赛德克族的编织称为tminun,可分为编与织两类,编属于男性传统编艺技能,织属于女性传统织布技术。传统男性编织以制作生活用具为主,材料以黄鳝藤、竹皮、麻线为主,按照功能需求编织成背篮、网袋、衣篮、渔网、鱼笼、鱼篓及圆箕等。女性织布在赛德克族文化中有重要地位,织布用的材料是白苎麻纤维的麻丝,经过制作后成为各色交织的布匹,再以布匹当素材制作衣服、衣饰与被单,主要有绿、红、黄、黑与白色等颜色。

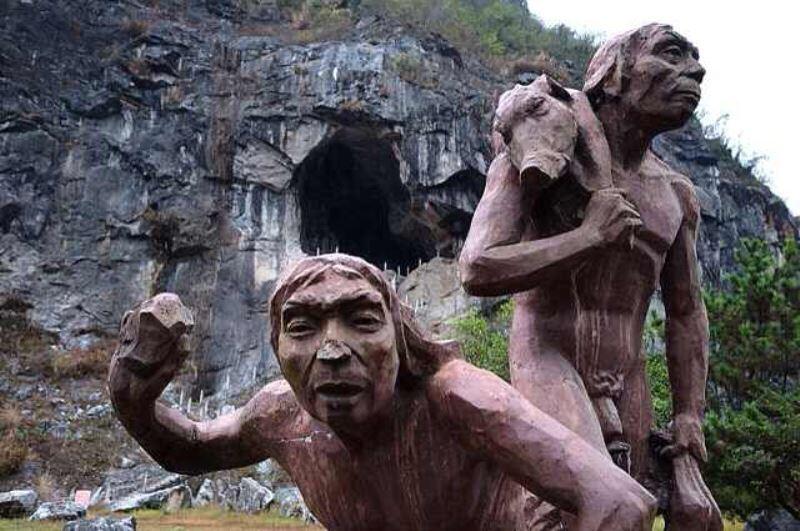

4.纹面文化(patasan)

纹面文化目前已经消失,纹面是赛德克族文化中成年的标示,代表传统文化价值,同时具有美观、避邪等功能,邻近的泰雅族、太鲁阁族也有相同文化。赛德克族男子必须猎得敌首,或者通过狩猎考验后,才可以纹面;女子则是必须在织布技巧和耕作技术受到长老肯定后,才能在脸部刺上纹面。赛德克族人相信,当族人离开人间到达祖灵居所时,祖先会按照纹面判定是否为赛德克族人子孙,故具有宗教意义。纹面的位置包含脸、胸、腹部、手、脚,其中以脸部最重要。男性通常在下巴纹刺直条纹路,女性通常在脸颊两侧纹刺左右对称的斜线平行纹、交叉纹。额头部位的纹刺男女都有,传统上男性仅纹一条约一指宽的横线条,女性则纹五条及七条者最常见。赛德克纹面文化在日本殖民统治时期遭到禁止,因此中断纹面的风俗习惯。

5.建筑

赛德克族传统建筑按照功能形式可分为家屋、家屋附属建筑、公共建筑(望楼)三种类型。赛德克族的传统住屋有两种形式,一种为半穴式的木造住屋,另一种为一般竹屋,前者属于赛德克族传统住屋的原始形式,以南投为多,后者是经过迁徙之后所发展的便利型住屋,以东部宜兰、花莲为多。传统半穴式家屋,是在家屋基地向下挖掘,然后再开挖的坑地面上立上柱子。换句话说,这种家屋有一半的形体位于地面之下,又称为半穴式家屋。家屋地基大都成方形或长方形,一般按照住屋大小来增减地基周边柱子数量。家屋中的火炉区隔为两个,一个位于家屋中央,一个位于墙壁边缘。家屋中央为三脚式炉灶,为取暖用炉灶,另一个炉灶会在屋内侧面墙边,用于平日烹饪食物。

祖先的规范

1.婚姻

赛德克族属于父系社会,部落与家庭的工作分工中,除了较粗重的工作与狩猎为男性负担外,其他部分的事务与工作,并无男、女两性强制的分工。赛德克族的婚姻为一夫一妻制度,在gaya的婚姻规范中,禁止同居、婚外恋、未婚生子等违反祖训的行为。

2.部落

组织赛德克族的部落领袖是传统领袖,由部落推举聪明、正直的人担任,负责对外事务的联系、协商,对内则是仲裁纠纷、维持部落安宁和谐。赛德克族的部落传统领袖,若有子承父或弟承兄继任传统领袖者,都是部落族人对于前任传统领袖的认同与信任所致,除了需要相当的能力外,也需要被族人认同,最具代表性的人物是带领雾社事件的马赫坡社传统领袖莫那鲁道。莫那鲁道被选为传统领袖是因为聪明、优秀又具有胆识,受到前任传统领袖帖木‧罗勃(Temu Robo)的赏识,并获得马赫坡部落族人的拥戴而继任传统领袖。莫那鲁道继任传统领袖后,受政府邀请到日本参访,虽深知日本统治者的进步与强大,但部落里的警察傲慢无理剥削族人,在多次冲突后决定起身反抗。莫那鲁道在昭和5年(1930)10月27日领导族人,在雾社公学校运动会时起义抗日,震惊日本政府与国际社会。

3.祭祀团体(gaya)gaya祖训是赛德克族文化中重要的行为与社会规范准则,若是违反规则,祖先会降祸族人,所以族人小心谨慎的遵守这些规则,以免危及群体安危。赛德克族的gaya,与太鲁阁族的gaya、泰雅族的gaga相同,是指祖先制订的制度与规则。若是gaya的成员破坏规则与禁忌,将会影响整个gaya团体中的成员,因此其他成员会要求赎罪。gaya团体的组成以一个或两个近亲群为核心,加上其他较远亲族或姻亲,甚至无亲属关系的朋友也可以加入。同一gaya团体的人,必须共同农耕工作、祭祀,以及共守禁忌,具有宗教、地域与亲属层面的整合功能。在赛德克族的gaya相关研究中,认为赛德克族因为地域团体明确,gaya祭团与部落、亲族的关系比较清晰明确。

风俗民情

赛德克族人的超自然信仰观(utux),以祖灵信仰最为重要。赛德克族人相信祖灵会影响族人生活中的灾祸福报,必须遵守祖先指示与行事规范gaya,因此赛德克族人相当重视祖灵的祭拜。民国50年代(1960年代)之后,赛德克族人接受西方宗教的观念,多数信仰基督宗教,各项传统祭仪几乎都停止,直到近年因文化意识的提升,部分部落开始恢复办理祖灵祭。

赛德克族重视祖灵与祖训gaya,这样的文化也反应在岁时祭仪上面,在农务和狩猎相关的各类祭仪中,对祖灵的敬谢仪式是重要的一环。不但在平时个人会祭祀祖灵,也有部落集体进行的祭祀仪式。祖灵祭祖灵祭在小米收割之后举行,由传统领袖或长老讨论后决定举行时间。献供祭品时族人会将祭品绑在竹子上,由长老呼请祖灵前来享用祭品,以酒、小米糕、农作物、水果、鱼类等当祭品,祭祀结束后供品在当地食用完毕。离开时,没食用完毕的供品不带回家,并跨过火堆,表示与祖灵分开,回程不再回头观看。祖灵祭在日本殖民统治时期被禁止,近年来才又重新举行。

声明:本内容图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

文章来源 坤师 https://www.china8m.com/22061.html

暂无评论,你要说点什么吗?