族群简介

世居宜兰千百年的噶玛兰族拥有兰阳平原土地的主权,自由自在的群居靠近河流与海边的土地上,噶玛兰族人滨海而居,早期住屋为高架的干栏建筑,具有古东南亚文化的特征。噶玛兰族人透过航海进行交换贸易,十九世纪末期受「加礼宛战役」影响,族人隐匿于阿美部落超过一世纪。噶玛兰族族人近年发起民族正名运动,于中华民国91年(2002)公告认定为台湾省原住民族之一,称为噶玛兰族。工艺方面,噶玛兰族目前仍保有编织香蕉丝的技术,非常具有特色。

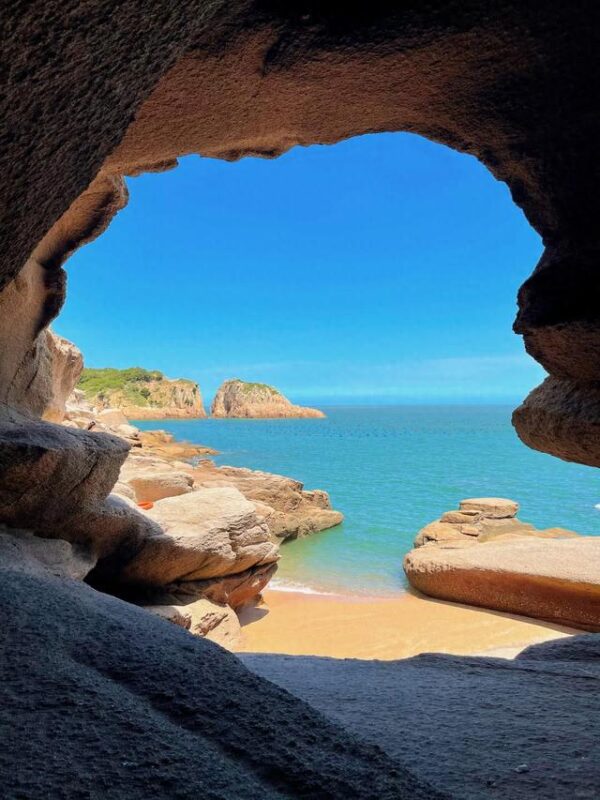

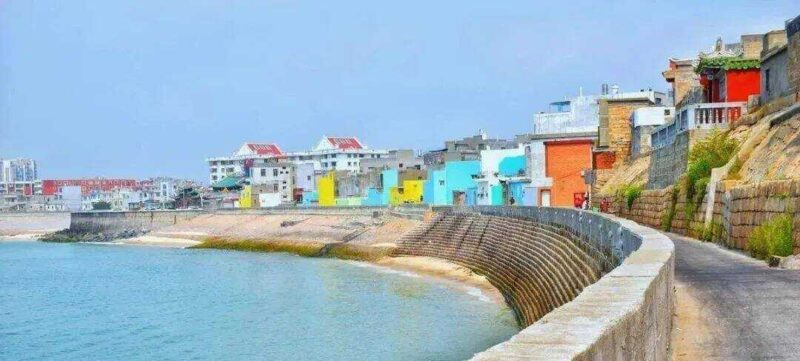

美丽的家园

噶玛兰族(Kavalan)自称为kavalan,意思是平原的人类,自认有别于居住山林地区的泰雅族。传说噶玛兰族人最早由南方岛屿,途经地名为Sanasai的地方后迁入台湾省,落脚于兰阳平原,十九世纪初开始迁居到花莲台东海岸。噶玛兰族原来在兰阳平原共有30多个部落,十八世纪末汉人开始进入兰阳平原;十九世纪清朝设立行政区「噶玛兰厅」,并以「加留余埔」制度保障部落土地。不过,社会与生态环境的改变,仍让不少噶玛兰族人从兰阳平原,乘船南渡到达花莲平原落脚,形成以加礼宛社为核心的大、小六个部落。清朝因执行开山抚番政策,势力进逼花莲平原,侵扰噶玛兰族人生活。

光绪4年(1878)噶玛兰族人与撒奇莱雅族人联合,武力反抗清国势力。「加礼宛战役」后,噶玛兰族与撒奇莱雅族势力锐减,部分族人流散至东海岸,或隐居于阿美族部落内。噶玛兰族目前以宜兰县壮围乡奇立板、猫里雾罕、五结乡加礼宛、流流、利泽简等社,花莲县新城嘉里村加礼宛、丰滨新社村新社、丰滨村立德,台东县长滨乡三间村的三间厝、樟原村、大峰峰(又称大尖石)为主要分布地。噶玛兰族人从民国70年代(1980年代)开始,就向社会表达希望政府能够尊重噶玛兰族人存在的主体性,尔后于民国91年(2002)列为政府公告的原住民族之一。

生活图象

1.产业与饮食

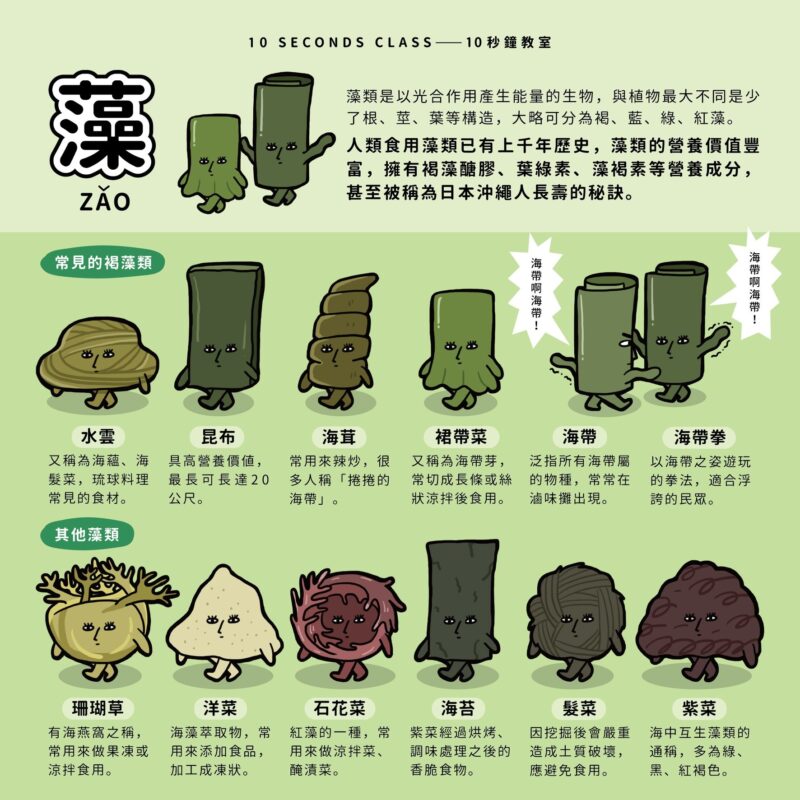

噶玛兰族以农作、渔猎为主要的经济生活,传统作物以红薯、芋头、水稻、陆稻为主。农业生产之外,也搭配采集海菜、贝类等海中食材。狩猎为男性的活动,在每年10月至隔年3月之间进行。狩猎者在狩猎进行前,会先用槟榔、香烟、酒与动物内脏进行祭祀,祈求山神保佑丰收,主要猎物为果子狸、水鹿与山猪等。每年春天莿桐树长出新叶时,族人就开始整修渔船、渔具,等待莿桐花开的4至9月之间捕捉飞鱼。

2.贸易交换

噶玛兰人善于航海与贸易,十九世纪以前,住在兰阳平原的噶玛兰族人,会将生产的米粮利用舟船运输,往北到基隆、台北交换物资,或往南到花莲平原交换黄金,或在海上与外国商船交换布、铁锅与装饰品等。这些贸易交换的痕迹,都在史前考古文物中可以看的到。

3.服饰

噶玛兰族男女传统服饰独特的香蕉丝方布技术十九世纪末期,马偕传教士进入兰阳平原传教时,搜集了一些噶玛兰族传统服装,有麻棉毛制造的织花长衣、缀珠垂铃腰裙、头饰等,是结婚时新娘穿戴的服饰。十九世纪的结婚服饰,以挑织的红、蓝、黄三色菱形、米字、曲折形与八瓣花叶形纹路为主。目前常见的传统服装形式,上半部是方衣系统,用两幅布缝合而成,下半身则以一块布料裹身,以黑色、白色为主,年长者则为全黑打扮。噶玛兰族还有制作香蕉丝方布的技术,香蕉丝适合男性于热天时穿着,也可以制作背袋、槟榔袋等配件。

4.建筑

噶玛兰族传统家屋噶玛兰族早期的住屋建筑属于半开放空间的高架建筑,称为干栏式建筑,可隔绝蛇、鼠、瘴气等影响生活的环境。干栏式的高架屋建筑,广泛出现在南岛民族分布的建筑中,具有东南亚古文化的建筑特色;其主要出现在阿美族、邹族、卑南族的公共会所与谷仓建筑中,只有在噶玛兰族与凯达格兰族(平埔族),住屋建筑采用干栏式建筑。噶玛兰族部落生活的环境属于近河川的小型集村,外围常种有竹林围住部落,作为空间区别与防风、防御之用,宜兰的五结流流社、加礼宛社,今日还能看到这样的部落风情。另外,于宜兰旧部落所见的大叶山榄,近年移植至花东的新部落,作为纪念故乡的象征标志。

5.歌舞

噶玛兰族的歌谣在兰阳平原时,有噶玛兰与哆啰美远两大风格;到达花莲平原后因与阿美族人接触频繁,进而吸收了阿美曲风;部分也有日本东洋曲风与汉语流行曲风的加入。噶玛兰族歌谣按照功能,可略分为仪式性歌谣、休闲工作与社会歌谣三类。

◎仪式性歌谣主要为巫师替人治病时所吟唱的歌谣,祭师进行隆重且重大的少女治病仪式称为kizais,整个过程包含一套仪式歌曲,用来召唤祖灵、治疗与送灵。这些歌曲包含〈呼唤祖灵之歌〉、〈取灵丝〉、〈作法〉、〈病愈〉、〈敬拜神灵〉、〈送走神灵〉,主要风格属于有节形式风格,缓慢重复的曲调中,专注诵唱具意义的咒语词句。

◎休闲工作歌谣工作休闲歌谣包含工作、休闲时唱的歌曲,有〈庆丰年〉、〈摇篮歌〉、〈打仗〉、〈庆功会歌〉等这些古老噶玛兰曲风的歌谣;以及以阿美族、东洋曲风为底,加上噶玛兰族语为歌词的即兴歌谣,像是〈怀念故乡〉、〈捕鱼歌〉、〈采野菜〉等。休闲工作歌可以因为歌唱对象、场合的改变,加上演唱者的心情而有各种即兴变化,主要风格是吟咏转折丰富的前倚音。

◎社会歌谣歌谣的传唱经常伴随着舞蹈社会歌谣常引用阿美族曲、日本曲或新创曲,搭配噶玛兰族语的歌词,用以抒发感情、激励族人,或表现时代精神。民国73、78年(1984、1989)花莲新社的族人返回宜兰探访老部落,把阿美族歌曲改编成〈祖先的部落〉、〈回宜兰〉;将日本歌曲改编成〈欢迎歌〉、〈恋歌〉、〈离开故乡〉;也有重新创作的现代民歌,像是由潘金荣先生所做的〈咱们噶玛兰人要起来〉,其因具激励噶玛兰人认同族群文化的元素,而成为民族歌谣的代表。社会歌谣由于吸收不同民族/时代的曲风,并以歌词表述生活事件与社会议题,因此成为具有时代意义的歌谣。

祖先的规范

1.母系婚姻传统的噶玛兰族社会属于母系社会,男性于成年结婚后随同妻子居住,并以家中女性长者为尊。日本殖民统治时期花莲地区的噶玛兰族人,仍以民族内的通婚为主,民国60年代(1970年代)开始后,与其他民族之间的通婚比例逐渐增加。

2.部落组织噶玛兰族中年以上的男性称为长老,由长老共同决定部落内重要公众事务,并由传统领袖担任召集人,也负责对外联系与执行。长老制度肩负部落内外沟通、联系的任务,像是文化传承、祭典举行,以及行政部门与部落之间的公共议题协商等,都是由长老们与传统领袖共同讨论后决定。

3.年龄阶级年龄阶级制度是维系部落的重要力量,按照年龄分为不同阶级,负责统筹规划与执行部落各项事务。像是在新社部落的男性族人,早期会依照年龄阶级进行插秧、除草、收割等农务分工;目前在丰年祭典办理时,各年龄阶级也负责祭典中的各项准备与执行工作;平时则以劳务分工、部落服务为主要精神,除分为老年、青年之外,也加入妇女组。

风俗民情

噶玛兰族人相信万物有灵的观念,并在灵魂的观念中分为善灵、恶灵与自然灵。噶玛兰族人万物有灵的观念发展出产业祭典、祭祖仪式(palilin)以及宗教医疗,这些仪式都由祭师(metiyu)主持进行。十九世纪末期,长老教会的马偕传教士,一面在北部行医,一面进行传教工作,当中多次深入噶玛兰族部落治病、传教。噶玛兰族人被马偕牧师的真诚热情感动,除改信基督宗教外,还以马偕的「偕」为姓氏,感念其奉献精神。二十世纪开始到现在,族人也因为天主教传教,以及长年与汉族从事渔业活动的关系,使得族人的信仰呈现多元宗教并存的现象。

1.海祭(sepaw tu lazing)

在海边祭祀祖灵的〈海祭〉仪式春夏之间噶玛兰族人会进行海祭。进行海祭的时间各部落不一,新社约在3、4月飞鱼季前;樟原、大峰峰部落约在7月;立德部落则是在8月丰年祭典前。海祭当天上午,长老会在海边祭祀祖灵,以猪心、猪肝、里肌肉献祭给海中之灵与祖灵。青年男子则带着渔具跟竹筏,在大海中捕抓鱼虾,上岸后在岸边将猪肉、鱼虾与野菜烹煮,与族人共食后完成祭典。

2.丰年祭典(gataban)

gataban属于农业祭典,用意是感谢上苍、神灵与祖灵保佑一年来农作顺利与丰收的庆典。以新社部落为例,近几年来举行的时间为8月中旬以前。祭典前,传统领袖会开会讨论日期、期程与年龄阶级工作;祭典进行时族人盛装出席,祭司则穿着全黑的衣服,开始后青壮年人与妇女围绕长老者欢乐唱歌与跳舞。

3.祭祖仪式(palilin)

祭祖噶玛兰族人的神灵观念中,祖灵具有很重要的地位,palilin是新年前夕全家团圆祭拜祖先的仪式,旨在祈求来年顺利。祭祖仪式上分为Kavalan人跟Dopuwan人的仪式,在使用的祭品与仪式开放性上各有不同之处。Kavalan palilin在接近新年的农历12月底前举行,当天晚上由长者招请祖灵后,使用红酒、白酒、年糕等祭品,由家人轮流祭祀。Dopuwan palilin的祭祖仪式则相对具有私密性,属于家族内部的仪式,在农历12月底前举行。仪式由女性长者在当天上午进行,先将家庭对外的大门关起,仪式过程的祭品除了红酒、白酒、糯米饭外,还有公鸡内脏。祭祖过程是由长者带领家人轮流招请祖灵,将祭品公鸡内脏─胃、肝、心,一件一件放于香蕉叶上进行祭祀,仪式完成后,就将祭品移动至厅门梁柱上。上述两个族群虽然在时间的洪流中逐渐融合为噶玛兰族,但每当除夕前进行祭祖,两个族群所举办的仪式在在显示出噶玛兰族人内部通婚混血的情形,至今日,族人仍可靠着仪式痕迹辨识出族群的来源。

声明:本内容图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

文章来源 坤师 https://www.china8m.com/22044.html

暂无评论,你要说点什么吗?