祠堂是一个家族的根,每个姓都有自己的祠堂,这在福建广东是寻常见到的,估计全国有些地方也是一样,中国人讲究朔源寻根,每个祠堂都有自已故事,祖先是谁,从何而来,距今多少代……这就是中华民族的传承,生生不息,脉脉相传。

祠堂是根,让我们不敢忘了祖宗,更不敢为非作歹,愧对祖宗,这就是中国人的传统观念。祠堂是魂,祖宗英烈齐聚,从无声名狼藉之徒能入祠堂,供奉的全是英雄名仕,后辈学习的楷模。

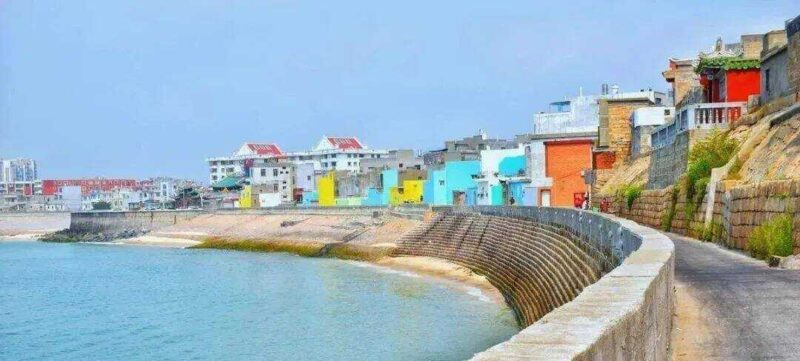

祠堂在福建广东尤其重视,斥巨资建祠堂是每个成功人的愿望,每个姓的祠堂无不金碧辉煌,这代表着家族的兴旺和发达。每年的大祭,不管多忙或多远,都要回来祭拜祖先,同姓相聚一番,为什么福建人,广东人比较团结,有一大部分是祠堂牵系着,同族相帮,不忘祖先。

先亮答案:一是 历史 原因,二是文化原因

福建人家家户户都有祠堂,这种现象的背后无疑是有着 历史 、文化,两方面的原因造成的,咱们一一进行解读:

一、 历史 原因:

现在福建居民中客家人占据了很大的比重,而在家家户户都有祠堂这种现象中,客家人是最显著的例子,客家人非常注重祠堂的原因,更多是 历史 原因造成的!

1.客家人的由来:

客家人是汉族族群的一个重要分支 ,是中国广东、福建、江西、台湾等地原住民的主要组成部分,作为南方古代汉族移民群体,客家人是世界上分布范围广阔、影响深远的民系之一。

客家人族群的形成并不是一蹴而就的,而是在 历史 上进行了五次大迁徙中,不断演化形成现在的客家人族群的!

A.客家人第一次大迁徙:

西晋永康元年(公元300年),因中原发生了“八王之乱”,这时北方的匈奴、鲜卑、羌、氐、羯等少数民族趁虚而入,各自据地为王,相互攻战不休,使中原陷入“五胡乱华”的动荡局面。西晋王朝覆亡后,中原成了胡人的天下,他们废农田,牧牛羊,虏汉人做奴隶,称汉人为两脚羊,战时甚至吃人肉以做军粮的!

不堪奴役的汉人大举南迁,他们由中原经河南南阳,进入襄阳,沿汉水入长江向东迁往湖北、安徽、江苏一带;向南则由九江到鄱阳湖,或顺赣江进入赣南山区。其前锋已抵达今梅州的大埔,并于东晋义熙九年(即公元413年)以“流民营”为基础设置了义招县。这时,东晋王朝为安置中原移民,专门设立了侨州、郡、县,予以各种优待。这股潮流此起彼伏,持续170多年,迁移人口达一二百万之众。

B.客家人第二次大迁徙:

唐朝自“安史之乱”后,国势由盛而衰,出现藩镇割据的局面。加之中原灾荒连年,官府敲榨盘剥,民不聊生,许多城乡烟火断绝,一片萧条。不久,爆发了由王仙芝、黄巢领导的农民起义。起义军弛骋中原,转战大江南北十数省。这些地方正是第一次南迁汉民分布的地域。战乱所及,惟有赣南、闽西南和粤东北“堪称乐土”,于是上述各省客家先民的大部分,由九江溯赣江而上,来到今天的赣南、闽西、粤东北的三角地带定居。根据客家族谱记载,这时期的移民,避居福建宁化石壁洞者也不少。这次南迁,延续到唐以后的五代时期,历时90余年。

C.第三次即客家民系形成中的大迁徙:

公元1126年,发生靖康之难,北宋都城开封被金兵攻占。宋高宗南渡,在临安(今杭州)称帝,建立南宋王朝。随高宗渡江南迁的臣民达百万之众。金人入主中原后,强占民田,推行奴隶制。处于黄河流域的汉族人民,为躲避战乱,又一次渡江南迁。在后来,蒙古灭金,入主中原。由于蒙元兵向南进逼,赣、闽、粤交界处成为宋、元双方攻守的战场。文天祥起兵抗元,率义军进抵梅州,客家儿女纷纷从军,转战于闽、粤各地,仅松口卓姓家族,就有800多人参军,“男执干,女甲裳,八千子弟走勤王”。早先迁入此地的客家人,为寻求安宁的环境,又继续南迁,进入粤东的梅州、惠州一带。因为这时户籍有“主”、“客”之分,移民入籍者皆编入“客籍”。而“客籍人”遂自称为“客家人”。

D.第四次客家大迁徙:

客家第四次迁徙原因有二:一是受满族入主中原的影响。清兵进至福建和广东时,客家节义之士,出面号召群众举义反清,失败后被迫散居各地。有随郑成功到台湾的;有向粤北、粤中、粤西搬迁的;有的到了广西、湖南、四川。二是客家人口膨胀。赣、闽、粤边区的客家人经过200多年的发展,人口大增,而当地山多田少,耕殖所获,不足供应,乃思向外发展。适逢清政府于康熙年间发起“移湖广、填四川”的移民运动。于是,由中原移居两湖、两广的汉民,又大量入川。朱德、郭沫若、韩素音的祖先,都是当时由广东、福建迁到四川的客家人。

声明:本内容图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

文章来源 坤师 https://www.china8m.com/16949.html

暂无评论,你要说点什么吗?